Your Silence Will Not Protect You

27 November 2021

-

23 Januari 2022

Semarang Contemporary Art Gallery, Jl. Taman Srigunting, Tanjung Mas, Semarang City, Central Java, Indonesia

Your Silence Will Not Protect You

a solo exhibition by

Mujahidin Nurrahman

writer:

Alia Swastika

25 November 2021 - 23 January 2022

Venue:

Semarang Gallery

“Your Silence will not Protect You”

Bagaimana membicarakan perempuan sebagai subjek yang mendasari penciptaan karya seni yang diciptakan oleh seniman laki-laki? Apakah wacana gender dan feminisme yang berbasis pada pengalaman perempuan dapat ditranslasi ke dalam karya seniman laki-laki? Bagaimana politik gender bekerja dalam proses penciptaan karya yang mengambil tubuh dan identitas sebagai narasi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang muncul dalam benak saya ketika Mujahidin Nurrahman mulai mengajak saya untuk mendiskusikan karya-karyanya demi persiapan pameran ini. Sebagai kurator, salah satu fokus kerja saya adalah isu-isu gender dan feminisme, dan harus saya akui, sebagian besar kerja-kerja ini menghubungkan saya dengan seniman-seniman perempuan. Tidak banyak laki-laki yang tertarik membicarakan gender atau politik identitas dan seksualitas pada karya-karyanya. Karena itu, ketika Mujahidin mengajak saya untuk terlibat dalam pembacaan atas karya-karyanya, saya melihat hal ini sebagai tantangan besar, termasuk dalam hubungannya dengan relasi antara saya/kurator/perempuan yang berhadapan dengan dia/kurator/laki-laki. Dalam konteks isu gender, perspektif dan sudut pandang personal yang bersifat subjektif biasanya justru menjadi kekuatan untuk menampilkan feminisme sebagai kerja-kerja berbasis pengalaman.

Mujahidin pada awalnya menceritakan ketertarikannya pada isu identitas perempuan dalam Islam sebagai payung narasi, yang kemudian mengerucut pada pembahasan tentang hijab sebagai representasi dan simbol identitas perempuan muslim. Secara umum, fenomena makin maraknya jilbab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia memang menjadi hal yang banyak didiskusikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkait dengan lintasan perspektif yang muncul dari pembacaan yang ada: sosiologis, aspek ekonomi dan komodifikasi, politik identitas, gender dan seksualitas, dan sebagainya, yang sangat tergantung pada konteks, sejarah dan kebiasaan sebuah komunitas atau masyarakat. Sebagai seniman, Mujahidin tergugah untuk melihat lapis demi lapis dari fenomena ini, dan mengurainya sebagai imajinasi visual untuk menyampaikan kegelisahan atau keterkaitannya dengan isu ini. Ia melakukan riset dengan membaca buku dan literatur tentang sejarah dan perkembangan sosial politik dalam relasinya dengan jilbab, termasuk juga penelitian-penelitian yang belum diterbitkan. Setelah itu, barulah ia mencoba mentransformasi pembacaan ini dalam bentuk visual.

Perempuan, hijab dan identitas Islam adalah konsep-konsep yang masing-masingnya sangat kompleks dalam hal sejarah, tafsir dan perkembangan pemikirannya, dan disalingkaitkan secara intensif dalam situasi kosmopolitan dan kapitalisme lanjut. Situasi-situasi dunia yang berganti secara intensif dari semasa Ottoman hingga ditabraknya menara WTC membuat dinamika dan relasi kuasa di antara berbagai pihak terus dipertarungkan, dinegosiasikan dan dikonstruksi ulang. Meskipun demikian, dengan konteks narasi yang luas, yang silang sengkarut dan acap sulit dilacak keterhubungannya satu per satu, wacana tentang hijab juga membuka kemungkinan bagi lahirnya kesempatan emansipatif kelompok perempuan, termasuk di dalamnya tumbuhnya wacana-wacana tentang tubuh perempuan yang berbeda dari apa yang dinyatakan oleh kelompok feminis liberal Barat. Perkembangan arus pemikiran feminis sangat dipengaruhi oleh konteks-konteks lokal dan kebudayaan yang berbeda, dan bahkan memberi ruang besar bagi pembacaan pengalaman personal perempuan sebagai bagian dari teori dan analisis akademik. Karena itu, teks-teks pemikiran feminis memberi kemungkinan hal-hal yang intim, puitik atau mendeskripsikan perasaan perempuan. Pemikir seperti Nawal El Sadawi, Sara Ahmed, Fatima Mernissi dan sebagainya, menawarkan pandangan-pandangan feminis yang berbeda dari kelompok feminis Barat yang sebelumnya bersifat hegemonik. Di negara-negara yang tidak menyebut dirinya sebagai negara Islam, tetapi Islam menjadi agama yang dominan, wacana feminisme selalu punya sifat sebagai pengetahuan yang tersituasi, di mana konteks lokal menjadi faktor penentu yang penting bagi produksi pengetahuan baru yang kemudian juga melahirkan perspektif feminisme yang berbeda.

Apakah pengalaman, keintiman, perasaan dekat dan puitika tubuh ini dapat diserap oleh seniman laki-laki seperti Mujahidin? Bagaimana seniman berbeda gender bisa terbebas dari perspektif yang judgemental, yang terutama lahir dari jarak atas pengalaman-pengalaman nyata atas apa yang dibicarakannya? Jika kemudian seniman tersebut tidak dapat mengartikulasikan jarak pandangannya dengan fenomena tersebut, bukankah karya seni menjadi sekadar ilustrasi atas konteks sosial, dan lebih jauh lagi, justru memperkuat stigma yang dimunculkan terhadap si subjek? Saya berupaya untuk menelusuri jawaban-jawaban pertanyaan ini untuk bisa menemukan pendekatan yang paling tepat ketika berhadapan dengan karya-karya Mujahidin tanpa harus menolaknya hanya karena ia laki-laki. Artinya, ada nilai dan cara pembacaan yang akan saling bernegosiasi dan beradaptasi antara saya dan senimannya. Dan proses inilah yang saya kira penting dan menarik untuk direfleksikan lebih jauh.

Sepintas, sebagian besar karya yang dikerjakan Mujahidin untuk pameran ini masih mengolah citra perempuan dengan hijabnya dalam bentuk yang mendasarkan pada “realisme”. Realisme ini juga tidak hanya dipahami sebagai gaya estetika, melainkan gambaran atas apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, yang ditransformasikan menjadi metafora baru dari amatan atau observasinya terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Melalui simbol dan metafor yang ditemukan selama melakukan riset dan pengamatan atas fenomena ini, Mujahidin membuat beberapa “fragmen” yang kemudian diterjemahkan menjadi objek dua dimensi atau tiga dimensi melalui beragam teknik dan medium. Ikon perempuan mengenakan hijab menjadi citraan visual paling kuat yang muncul dalam seri karyanya kali ini, yang disejajarkan dengan beberapa ikon atau metafor lain yang saling merespons dan membangun perbincangan yang lebih luas, termasuk pula ornamen-ornamen geometris khas warisan Islam yang telah lebih dahulu digarap Mujahidin dalam seri karya sebelumnya. Dengan kata lain, realisme Mujahidin dalam seri karyanya kali ini mencakup pula praktik membangun narasi melalui serangkaian penyejajaran berbagai ikon dan simbol yang terbayang ketika membicarakan konteks yang melatari lahirnya seri-seri ini.

Dalam dunia seni kontemporer, citra visual wanita berhijab tentu saja bukan lah hal baru. Kemunculan seniman-seniman perempuan dari kawasan Arab dan sekitarnya merupakan fenomena yang menguat pasca 1980an, terutama karena makin menonjolnya kelompok seniman diaspora Arab di Eropa dan Amerika. Nama-nama seperti Shirin Neshat, Mona Hatoum, Mounir SIAPA, memberikan tawaran baru yang menarik dalam diskursus tubuh, gender dan seksualitas dalam lanskap seni kontemporer, terutama menyangkut kompleksitas situasi sosial politik yang mendasarinya. Terutama pada situasi pasca 9/11, narasi gender, Islam dan praktik seni mendapatkan momentum diskusi yang hangat terutama dengan meningkatnya Islamophobia yang salah satunya tersebar melalui berbagai ikonografi dan teror visual yang penuh propaganda, salah satunya berupa tebaran gambar perempuan berhijab atau mengenakan burqa. Para seniman perempuan dari kawasan ini mencoba melawan citra-citra negatif tentang perempuan Islam dan memunculkan perspektif lain tentang bagaimana perempuan muslim bergulat dengan definisi dan konsep diri, serta cara mereka membangun taktik dan strategi untuk menghadapi pergolakan dunia yang mempengaruhi kehidupan mereka secara signifikan.

Negosiasi Pandangan dan Cara Pandang

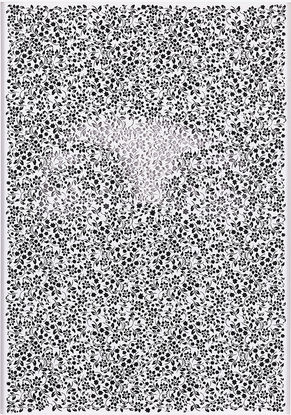

Mujahidin Nurrahman telah bekerja dengan medium kertas dalam rentang waktu yang cukup lama, yang diolahnya dalam tema-tema berbeda, tetapi, agaknya acap mendiskusikan Islam sebagai benang merah. Di luar keyakinan personalnya, bentuk-bentuk geometris yang menjadi ornamen menonjol dalam karya visualnya memang kerap mengarahkan penonton pada ingatan mereka tentang citraan Islam. Dalam pameran ini, Mujahidin beranjak lebih jauh dengan menjadikan figur perempuan sebagai citra visual yang menonjol, tetapi juga tidak menempatkannya sebagai seri karya portrait—terutama karena para perempuan ini merupakan sosok anonim, melainkan manifestasi dari sebuah gagasan. Sebagian besar gambar dibuat hitam putih, dengan warna-warna hitam yang pekat dan kuat, yang seperti menantang ruang bagi berbagai kontradiksi, sekaligus meleburkan garis tipis pada batas dan ruang liminal. Dengan teknik paper cut yang piawai, Mujahidin menghadapkan penonton pada sensasi tertentu untuk mengagumi detil dan keindahannya, tetapi juga memasuki misteri yang dilahirkan karena hitam yang pekat tersebut.

Referensi bacaan untuk melihat kembali sejarah dan konteks sosial budaya dari fenomena Jilbab direntang cukup luas oleh Mujahidin; tidak saja membaca apa yang terjadi di Indonesia, tetapi justru merambah narasi-narasi sejarah dari tempat-tempat lain di mana perempuan mempunyai pengalaman bersitegang dengan diri dan tubuhnya termasuk di Afganistan, kawasan Arab, Pakistan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri fenomena hijab memang menuai banyak kontroversi, terutama ketika dihadapkan dengan dinamika politik nasional yang berbalut banyak kepentingan, serta pertanyaan-pertanyaan tentang budaya lokal ; atau yang sekarang misalnya sering disebut bagaimana hijab atau burqa kurang sesuai dengan gagasan Islam Nusantara. Sampai pada awal 1990an, kemunculan hijab di ruang publik misalnya perkantoran atau sekolah pun masih mengalami kendala kuat, yang salah satunya tampak dalam kasus beberapa siswa sekolah yang dipenjara karena mengenakan jilbab, termasuk kasus yang cukup populer yang dialami para siswi SMP 14 Jakarta pada waktu itu.

Beberapa perempuan yang mengenakan burqa hanya menyisakan matanya untuk kita selami: menjadi ruang putih hitam kelabu yang membawa kita pada pertanyaan lanjutan atas diri mereka, atas cara mereka memandang dunia. Pada karya “Transition of Faith” and “Context of Civilization”, masing-masing menampilkan sosok seorang perempuan yang berdiri tegak, terkesan percaya diri dengan busana penuh menutup tubuh dan burqa panjang di wajahnya, yang kemudian ditambahkan udin dengan ornamen bunga seperti memegang tameng yang memisahkan diri mereka dengan dunia luar. Busana ini dirujuk dari konteks budaya Mesir, yang bahkan telah menjadi budaya dan tradisi sebelum masuknya Islam dalam masyarakat tersebut. Dominasi teks agama pada masa selanjutnya membuat hijab dan burqa dilihat hanya semata-mata dalam narasi agama, dan justru dilepaskan dari kenyataan lokal yang telah menjadi sejarah kehidupan masyarakat.

Sementara karya Dystopia merupakan penggambaran yang lebih detil tentang kompleksitas aturan busana yag di satu sisi dianggap sebagai aturan untuk melindungi, tetapi di sisi yang lain juga mengorbankan kebebasan individual. Ornamen penutup mata digantikan oleh Mujahidin dengan bentukan ornamen yang terinspirasi dari bentuk senjata AK-47 untuk menghadirkan isu kekerasan dan pemaksaan yang menjadi teror dari kehidupan para perempuan yang mengalami situasi khusus di daerah tertentu. Mujahidin menggambarkan situasi ini sebagai ketegangan yang disimpan, melahirkan gejolak psikis di mana perempuan tidak bisa atau merasa ketakutan untuk memperjuangkan suaranya sendiri. Meskipun menggarisbawahi keterpaksaan dalam mengenakan burqa, Mujahidin juga menampilkan bentuk visual eksotis yang mengolah aspek keindahan arabquesque, untuk memberikan semacam perasaan dystopia, sebagaimana judulnya karena kontrol, manipulasi, kekerasan, yang sistemik dan justru seperti tak tampak.

Faith dan Relliance merupakan dua seri yang mengolah wajah perempuan berbalut burqa yang dengan tajam menampilkan sepasang mata yang penuh pertanyaan tentang dirinya dan atas dunia. Setelah selesai menggambarkan wajah dengan pendekatan realis, si seniman kemudian menutup bagian matanya dengan paper cut ornamen penutup mata, dan proses ini justru melahirkan empati emosional ketika ia dapat merasakan bahwa ia pun seperti ingin membiarkan wajah si perempuan tampak secara utuh, tetapi mesti mengejar konsep karya yang telah dibayangkan. Si seniman laki-laki merasakan ketegangan atas proses “meng-ada” ; diri yang tampak, tetapi dibuat tidak tampak dengan cara tertentu; gagasan visibilitas yang rapuh.

Karya Carrying dan Happiness, agak berbeda dengan karya lain yang berfokus pada hijab/burqa, menyoroti aspek biologis perempuan yang seringkali menjadi dasar bagi pembagian kerja dan peran sosial berbasis gender dan seksualitas. Mujahidin melihat bahwa tubuh perempuan menunjukkan kekuatan biologis yang besar dengan kemampuan reproduktifnya, yang kemudian dimunculkan dalam simbol tulang Rahim. Dalam karya ini, tulang Rahim dibuat menonjol seperti mengambang di atas hamparan cut out paper berbentuk ornamen Arab. Ornamen ini terinspirasi dari bentuk telur, untuk menghayati kembali peran reproduktif yang mesti dipahami lebih mendalam bukan sekadar melahirkan keturunan, tetapi bagaimana perempuan terlibat dalam keberlanjutan sebuah peradaban. Tubuh perempuan yang berubah, berkembang dan melahirkan benih baru juga bisa dilihat sebagai representasi dari ibu bumi yang juga mempunyai sifat dasar merawat (nurturing), yang juga menjadi bagian dari konsep dasar bagi kajian-kajian ekofeminisme.

Dengan pendekatan medium hampir serupa, karya Happiness menyajikan refleksi tubuh sebagai sumber kebahagiaan (dan semestinya, kedaulatan) kaum perempuan. Melahirkan anak adalah pilihan bebas seorang perempuan, yang bisa ditentukan sendiri oleh dirinya, bukan karena kewajiban gender, tekanan sosial atau perintah agama. Bunga-bunga menjadi simbol dari rasa kebahagiaan tidak saja karena perempuan tersebut menjadi ibu—seperti yang biasa dikonstruksi secara sosial, tetapi justru bagaimana perempuan menjadi bahagia karena mampu meraih pilihan yang membebaskan atas tubuhnya sendiri. Dengan simbol yang cukup feminin seperti bunga, Mujahidin menunjukkan bagaimana citraan perempuan atas kebebasan tidak selalu merujuk pada anti-femininitas, tetapi justru menggunakan femininitas dan konstruksi biologis sebagai kekuatan dirinya.

Sebuah karya instalasi berbentuk ruang tertutup, hampir menyerupai bilik dengan gaya arsitektur yang dipengaruhi budaya kawasan Arab, “You see a Cage, I see Freedom”, merupakan sebuah ajakan untuk bertukar perspektif dalam memandang fenomena ini. Jika sebagian dari kita melihat kewajiban dan aturan mengenakan jilbab sebagai penjara, pada beberapa kasus yang lain hijab juga punya potensi untuk memunculkan perasaan emansipatif. Hal ini terutama dapat terjadi pada konteks di mana seorang individu mengalami situasi di mana ia merupakan bagian dari kelompok minoritas, sehingga perlu “mempersenjatai” dirinya dengan lapisan tertentu dalam berhadapan dengan dunia luar. Sebagian perempuan melihat hijab sebagai senjata, atau sebagai pernyataan atas bagaimana mereka bertaut dengan identitas tertentu. Mujahidin menciptakan bentukan

Seorang feminis Muslim di Amerika memberikan contoh tentang bagaimana sisi yang lebih emansipatif dari jilbab:

“For me [the hijab] is a feminist symbol… Throughout history and on a global scale, women have been sexualized and objectified.” “By wearing it,” she says, “I’m stating that I want to be seen for so much more than my physical appearance or my body. I want to be seen for my intellect, my personality, and my activism. My choice of wearing the hijab resonates with me as a female and as a feminist.”

“Bagi saya… hijab adalah simbol feminis…. Sepanjang sejarah dan dalam skala global, perempuan telah dijadikan objek dan ditempatkan dalam posisi seksual yang pasif. Dengan mengenakan jilbab, katanya, saya ingin menyatakan bahwa saya berharap untuk dilihat jauh lebih kompleks ketimbang penampilan fisik atau tubuh saya. Saya ingin dilihat karena intelektualitas saya, personalitas saya, dan aktivisme saya. Pilihan saya mengenakan jilbab senada dengan diri saya sebagai perempuan dan sebagai feminis.”

Menjadi feminis sendiri merupakan pilihan yang tidak hadir melalui klaim diri, melainkan komitmen pada nilai-nilai yang diperjuangkan dan dipercayai bersama, dan juga feminisme adalah perjuangan kolektif lintas gender. Menjadi feminis selalu mempunyai implikasi yang bersifat politis dan ideologis, yang menuntut kita untuk bertindak secara langsung dan menciptakan ruang emansipatif demi menjadi bagian dari upaya membangun dunia yang lebih setara. Dalam feminisme, tidak ada penolakan terhadap simbol atau bentuk-bentuk perjuangan yang memberikan agensi yang memungkinkan seorang individu untuk bertumbuh, termasuk di dalamnya melihat hijab sebagai simbol feminis.

Karya instalasi ini menyajikan semacam “ruang aman” bagi perempuan, di mana dalam ruang kecil itu kebebasan menjadi berharga. Sara Ahmed, seorang feminis afro-muslim, menyebut bagaimana tembok bisa menjadi mekanisme bertahan (defense mechanism) bagi perempuan untuk menghadapi rasisme dan seksisme, meskipun tembok bisa juga membatasi perempuan dengan dunia luarnya. Tembok menjadi ruang batas yang tak terdefinisikan. Ia menyebut, “Tembok adalah ruang di mana tubuh tidak ditatap langsung ketika masuk ke sebuah tempat… Tembok dibangun untuk mempertahankan sesuatu milik seseorang… sebagai pertahanan…”

Mujahidin terinspirasi dari ruang masyarabiyyah, semacam patio yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dalam rumah, yang menurutnya juga sering digunakan untuk proses bagaimana perempuan melihat dan memandang “calon” atau laki-laki yang datang untuk mengambilnya sebagai istri, sementara si laki-laki tidak bisa melihat si perempuan. Ia melihat bahwa dalam ruang aman seperti ada hak perempuan yang mereka rawat, untuk bisa menentukan pilihan hidupnya. Pengunjung bisa memasuki ruang kecil ini untuk melihat situasi di luar dinding tanpa dapat dilihat dari sisi luar.

Karya-karya Mujahidin menjelajah simbol-simbol Islam dan Arab secara bersamaan, untuk menampilkan konteks dari isu yang sedang dibicarakan. Di satu sisi, simbol dan ornamen ini memberikan ruang bagi seniman untuk mengekspresikan gagasan artistiknya, membangun kesinambungan antara medium satu dengan medium lainnya. Di sisi yang lain, ornamen dan metafor ini memberi kesempatan audiens untuk mengurai kesadaran konteks dan sejarah dari fenomena hijab.

Interseksionalitas dan Hijab sebagai Shelter

Kajian-kajian yang berfokus pada represi terhadap perempuan dalam rezim patriarkhis berbalut agama, yang memaksa perempuan untuk mengatur tubuhnya sesuai aturan dan bukan karena kemerdekaan berpikirnya, seringkali melihat perempuan sebagai korban dalam struktur sosial. Dengan kompleksitas sosial politik dalam melihat posisi perempuan dalam struktur dan kelas, termasuk juga membaca konteks-konteks kebudayaan yang berbeda dari setiap posisi, yang artinya menimbang politik lokasi, maka melihat perempuan dan hijab haruslah berdiri dalam cara pandang yang lahir dari observasi berbasis empati dan pemahaman terhadap konteks. Artinya, tidak semua perempuan melihat diri mereka sebagai korban dalam kasus semacam ini dan melihat bahwa hijab dan kerudung adalah bagian dari cara mereka untuk menyatakan diri sebagai bagian dari masyarakat atau komunitas tertentu. Hijab menjadi penanda kebudayaan (cultural signifiers) dan membawa mereka pada ruang aman yang mereka percayai.

Feminisme interseksionalitas, ditawarkan untuk menjadi cara untuk menjembatani konteks-konteks yang beragam berbasis kelas, budaya, ras, orientasi seksual dan politik lokasi sehingga tidak ada wacana feminisme yang tunggal dan dominan untuk membaca semua fenomena. Identitas perempuan muslim dan hijab harus dibaca dengan menimbang struktur, situasi kebudayaan, dinamika politik dan bahkan sejarah personal untuk memberi ruang pada subjektivitas. Dengan demikian, pendekatan interseksional membantu kita untuk menghindar dari tindak memperkuat stereotip, memberi ruang pada suara-suara yang berbeda, sehingga pemahaman feminisme tidak lah tunggal. Interseksionalitas membuka kemungkinan bagi kita untuk berempati pada mereka yang berbeda, memasukkan kaki kita pada sepatu orang lain.

Kerja-kerja penciptaan karya sebagaimana yang dilakukan oleh Mujahidin ini saya kira merupakan titik awal dari pekerjaan rumah yang panjang. Seniman masih menggunakan cara pandang yang menyentuh permukaan, dan saya kira, ia pun mengetahui keterbatasannya ini, sehingga kompleksitas isunya pun belum tergali dengan kuat. tetapi saya kira, yang penting dari tema-tema pameran semacam ini adalah bagaimana seniman laki-laki berupaya untuk membangun empati dan proses untuk memahami pengalaman kehidupan perempuan, baik berkait tubuh, emosi, trauma masa lalu atau himpitan kesulitannya di masa kini. Dalam diskusi-diskusi kami, saya acap mengingatkan bahwa situasi buruk yang dialami perempuan memang dengan mudah membawa anggapan bahwa perempuan adalah korban, akan tetapi, kita harus memberi harga pada kemampuan mereka bertahan, dan karenanya, dapat dicatat bahwa para perempuan selalu merebut agensi dirinya; mencari peluang untuk mengubah hidup dan mendobrak struktur-struktur sosial, dengan cara yang paling subtil sekalipun.

“Your Silence will not Protect You” adalah salah satu kutipan penting dari Audre Lorde yang mendorong perempuan untuk tidak lagi diam dengan situasi-situasi yang mengungkung atau membatasi. Dengan kesadaran berbicara, para perempuan bisa menciptakan kekuatan bersama. Ruang-ruang seni, baik pameran, film, tulisan sastra, memberi kemungkinan membicarakan hal-hal tersebut melalui metafor, menjadikan kenyataan sebagai harapan dan imajinasi. Dengan judul tersebut, seniman Mujahidin Nurrahman menunjukkan bagaimana sebagai lelaki ia ingin menjadi bagian dari mereka yang mendorong perubahan dan menjadi mediator bagi upaya-upaya mengartikulasikan pengalaman.

Pameran ini tidak serta merta dimaksudkan si seniman untuk mengklaim dirinya sebagai feminis, dan bukan itu pula yang dibayangkan. Sementara menjadi feminis adalah proses menjadi, memasuki ruang percakapan dan menegakkan bendera putih untuk berdamai dengan beragam ketegangan atas kita dan mereka, saya dan dia, adalah sebuah awal. Kita membangun dan membagi empati, melihat diri bercermin pada identitas-identitas yang lain. Dalam wajah-wajah perempuan tertutup hijab dan burqa, proses saling memandang dan bertukar gaze (pandangan) ini menjadi ruang bagi kita mendengar lagu harapan; sebuah litani bagi mereka untuk terus bertahan.