(Ber) Kisah Tubuh

8 April 2016

-

7 Mei 2016

Semarang Contemporary Art Gallery, Jl. Taman Srigunting, Tanjung Mas, Semarang City, Central Java, Indonesia

a solo exhibition by

Agus TBR

curated by

Wahyudin

“Mungkin seniman yang paling menarik adalah mereka yang dapat melampaui kehidupan sehari-hari untuk mengungkapkan perasaan-perasaan dengan berbagai tingkat pengalaman yang berbeda.”

—Joost Smiers, Art Under Pressure (2009: 126)

“Human beings who are of course subject, are also objects, with bodies as well as minds. And, vice versa, many objects have a kind of meaningfulness that renders them ‘subjective’ because they are used by humans in meaningful ways within communicative contexts.”

—Cynthia Freeland, Portraits and Persons: A Philosophical Inquiry (2010: 292).

Sangat mungkin bahwa di antara pelukis-pelukis muda dari generasi 2000an di medan seni rupa kontemporer Yogyakarta, tidak seorang pun yang begitu intensif—kalau bukan obsesif—dengan pokok perupaan tubuh manusia dalam proses kreatifnya seperti halnya Agus Triyanto Basuki Rahmat.

Sepanjang selusin tahun terakhir pelukis kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 3 Agustus 1979, ini bertungkuslumus dengan pokok perupaan tubuh manusia. Sepanjang itu pula dia belum sudah menemurupakan tubuh manusia di kanvas. Dia mengakuinya sebagai semacam ikhtiar yang keras kepala untuk berdaya cipta sebagai pelukis terpercaya dengan pokok perupaan yang digali-korek sedalamnya hingga ke Dave McKean (1963), Alessandro Bavari (1963), dan H.R. Giger (1940-2014)—bahkan sampai ke Salvador Dali (1904-1989), Rene Magritte (1898-1967), dan Hieronymus Bosch (1450-1516).

Ikhtiar itu menghablur dalam, misalnya, lukisannya dari tahun 2003 berjudul Anda Tahu Pantat? (media campur, 100 x 100 cm). Lukisan itu pekat dengan nuansa surealistik dan nada sarkartis. Sepintas pandang kita akan mendapati jejak Dali dan Magritte dalam lukisan itu. Tapi, berbeda dengan kedua pesohor Surealisme itu—Agus tak bertolak dari sudut pandang epistemologis “bawah sadar” untuk memperlihatkan realitas psikologis berupa, misalnya, mimpi yang tergurat di lukisan atau gambar.

Pada hemat saya, lukisan Agus itu merupakan dengan bagus kesadaran kritisnya akan kejahilan insani yang tersembunyi di balik tubuh manusia berbungkus pakaian dan aksesoris modern, necis, dan mewah. Dengan kata lain, surealisme Agus adalah sejenis sistem artistik yang tertampakkan dengan teknik realis untuk menemurupakan pemikiran dan permenungannya tentang realitas sosial-politik yang melayap tanpa terkatakan.

Dengan demikian, lukisan itu menjelma model pernyataan, kalau bukan bentuk reaksi, atas situasi dan kondisi kontradiktif manusia, tak terkecuali manusia Indonesia, yang memantulkan dengan baik peribahasa: “Seperti lebah mulut membawa madu pantat membawa sengat.”[1]

Itulah sosok parlente berkepala pantat yang pamer tingkah di kanvas tersebut. Dengan itu, kita beroleh representasi visual yang menubuhkan makna nilai kemanusiaan, ciri pembawaan manusia atau situasi dan kondisi manusia yang paradoksal dalam selembar kanvas yang, pinjam kalimat Julian Barnes, “bisa bicara banyak dengan menampilkan sedikit saja.”[2]

Betapa tidak, dalam lukisan potret sosok yang surealistik itu, kita termungkinkan memahami dan menghayati tingkah-polah ahmak yang lazim dipertontonkan manusia kelas menengah dan elite politik di tanah air hari-hari ini. Itu artinya, mengingat masa penciptaannya, pemikiran Agus dan/atau makna yang diekpresikan lukisannya tersebut tetap aktual sepanjang 13 tahun terakhir.

Yang aktual itu, pada hemat saya, membuat lukisan tersebut menghablur jadi sebuah dokumen visual berharga yang berisi bukan hanya ekspresi murni dari pemikiran atau imajinasi perupanya melainkan juga representasi alam pikiran dan tindakan paradoksal manusia, terutama manusia Indonesia pascareformasi.

Karena itu, pantas kiranya lukisan Agus tersebut beroleh penghargaan Pratisara Affandi Adikarya sebagai karya seni lukis terbaik tahun 2003. Dengan itu, Agus beroleh modal simbolik (pengakuan publik bermata awas dan terpelajar seperti pemilik galeri, dosen seni rupa, dan perupa senior masyhur) yang meyakinkan atas daya ciptanya sebagai perupa muda (di) Yogyakarta berbakat, orisinal, dan memiliki sesuatu yang penting untuk diapresiasi.

Dengan itu pula Agus termasuk ke dalam apa yang disebut Umar Kayam “generasi (perupa) yang menimba idiom seni dalam berbagai bahasa dengan segala kebebasan.”[3]Dalam hal itu, Agus sejajar dengan, antara lain, Suatmadji (1975), Nyoman Gunarsa (1976), Sudarisman (1979), Made Djirna (1982), Dede Eri Supria (1993), dan Nyoman Sukari (1994)—yang beroleh Pratisara Affandi Adikarya pada tahun-tahun tersebut.

Bermodal simbolik itu, tiga tahun berselang, Agus mengeksplorasi “tubuh manusia sebagai metafor” untuk studi S-1 di bidang seni rupa murni, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Agus menerangkannya, antara lain sebagai berikut:

“Tubuh dipandang sebagai objek bereksperimen, belajar, membaca, mengomentari dan sekaligus media introspeksi. Tubuh manusia digunakan sebagai media perwujudan simbol guna menyampaikan ide atau gagasan dalam visual karya seni lukis.”[4]

Saya ingin menggarisbawahi keterangan itu sebagai “pernyataan perupa” (artist’s statement) yang bermanfaat untuk memahami alam pemikiran Agus yang melatari bangunan identitas karya-karya seni lukisnya berpokok perupaan tubuh manusia—terutama yang tersaji dalam pameran ini.

Di atas saya sudah mengemukakan lukisan Agus Anda Tahu Pantat?sebagai contohnya. Sekarang, saya akan mengajukan contoh lain dari lukisannya berjudul Another Day in My Country(2008, cat minyak di kanvas, 200 x 150 cm). Berbeda dengan Anda Tahu Pantat? yang bernuansa surealistik dan bernada sarkastik—Another Day in My Country bergaya realistik dengan sedikit sentuhan pop tapi sangat alegoris. Lukisan itu merupakan seorang lelaki yang terkena tendangan di wajahnya hingga merah melepuh. Tapi, sungguh mengejutkan, bukan leher si lelaki melainkan kaki telanjang si penendang yang patah.

Sekali lagi kita bersua dengan lukisan potret yang unik—yang ditemurupakan dari sosok pelukisnya—sebagai cara perhubungan (mode of communication) atau sarana Agus menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapannya atas realitas sosial-politik di negerinya. Itu sebabnya, kita termungkinkan untuk menghayatinya sebagai cerminan visual dari sepenggal cerita sedih dalam sebuah peristiwa malang pada suatu hari yang jahanam di republik ini.

Di luar kemungkinan itu, kita bisa memahaminya sebagai sebuah ilustrasi artistik tentang nasib apes yang menimpa seorang pria dalam suatu baku-pukul yang berujung buntung, baik bagi si pria maupun lawannya. Nasib apes itu merupakan realitas kekerasan yang bersemayam dalam semesta jiwa negeri ini. Celakanya, siapapun berpotensi terperangkap di dalamnya sebagai korban nan malang atau pemenang yang buntung sebagaimana dialami laki-laki dan lawannya dalam Another Day in My Country. Pada saat nasib apes itu menimpa—hidup seseorang di negeri ini tak lebih dari “menunda kekalahan sebelum akhirnya menyerah.”[5]

Kalah jadi abu, menang jadi arang[6]—barangkali itu hikmah yang lain, yang ingin dikatakan lukisan Agus tersebut. Dengan hikmah itu, Another Day in My Countrymeyakinkan saya bahwa sepotong lukisan milik seorang pelukis dapat menjadi dokumen human berisi simpati, empati, atau antipati si pelukis terhadap situasi dan kondisi yang dihadapinya, baik sendiri maupun bersama banyak orang lain.

Pada titik itu, tak pelak lagi, Agus telah bertindak sebagai—pinjam istilah Joost Smiers—“tempat persemaian makna”[7] dengan lukisannya tersebut. Maka, Another Day in My Country pun menjelma jadi apa yang disebut Janet Wolff “gudang penyimpanan makna kebudayaan”[8]—terutama yang berkaitan dengan perilaku kekerasan manusia Indonesia pascareformasi.

Atas keterangan tersebut, bisa dipastikan bahwa Another Day in My Country mengada karena pelukisnya memiliki keterampilan menguasai perangkat artistik, kemampuan menguasai medium, kejernihan eksekusi, dan otoritas ekspresi nan mumpuni. Dengan itu, bisa dimengerti jika lukisan tersebut terpilih sebagai pemenang utama dalam Akili Museum Art Award 2008.

Kemenangan itu merupakan modal simbolik penting yang mendaulatAgus sebagai pelukis muda unggulan yang berpotensi besar meluaskan pemikiran dan pengamalan seni lukis realis di dunia seni rupa Indonesia. Ganjarannya, Akili Museum of Art mendanai Agus untuk studi teknik realis di Central Academy of Fine Art, Beijing, Tiongkok selama satu tahun (2008-2009).

Dari sana Agus beroleh modal kultural berharga bagi seni berkaryanya. Bahwa teknik merupakan pilar artistik penting yang menopang bangunan estetis karya seorang perupa. Tak kurang dari itu adalah bentuk dan ide yang meyakinkan bahwa karya seni rupa menubuhkan sensasi, persepsi, dan memori perupa yang dapat dinikmati secara inderawi dan dipahami dengan akal-budi.

Dengan modal kultural itulah Agus menggelar pameran tunggalnya pertama yang berjudul Drama Ruang di Ark Gallery Jakarta pada 2011. Pameran itu merupakan kesadaran epistemologis Agus dalam menubuhkan makna eksitensial manusia secara ekspresif berdasar pengalaman personalnya ketika tinggal dan berkarya selama satu tahun di sebuah sudut Tiongkok yang sesak. Itu sebabnya, alih-alih realistik, karya-karya Agus dalam pameran itu terkesan ekspresionistik.

Rupanya, yang ekspresionistik itu merupakan siasat artistiknya untuk menyembunyikan yang realistik di balik permukaan gambar. Itu dilakukannya agar “referensi ostensif” (referensi yang dapat dicek secara empiris) dapat menjelma sebagai “referensi deskriptif” (dunia empiris yang direka di atas kanvas).[9]

Dengan demikian, yang ekspresionistik itu adalah matarantai dalam garis cipta artistik Agus. Yang ekspresionistik bukanlah satu-satunya—apalagi yang utama—yang dipergunakannya untuk menciptakan karya seni lukis. Alih-alih, di balik sapuan-sapuan ekspresif di permukaan kanvas tersimpan garis-garis tertib, halus, dan rapi—yang merupakan warisan sah realisme. Harus diingat, sebagaimana sudah saya kemukakan sebelumnya, Agus beroleh pengakuan publik sebagai perupa profesional atas penguasaan estetik dan pencapaian artistik dalam khazanah seni lukis realis.

Agus mengulang strategi itu dalam pameran tunggalnya berjudul Homesick Alien di Emmitan Contemporary Art Gallery Surabaya pada Mei 2012. Karena itu, saya katakanbahwa lukisan-lukisannya yang terhimpun dalam pameran tersebut sesungguhnya merupakan lukisan-lukisan realis yang disepuh dengan sapuan ekspresif.

Tapi, berbeda dengan Drama Ruang yang menekankan pergulatan insani untuk mengada di sebuah negeri dengan situasi yang mengelucak tenaga dan kondisi yang menekan-mendesak jiwa—Homesick Alien memusatkan perhatiannya pada kesadaran kritis akan nasib manusia dalam keterasingan, kebimbangan, dan kerinduan eksistensial mereka untuk bertempat tinggal. Nasib itulah yang mengharu-biru di lidah dan hati jutaan pengungsi dari Timur Tengah hari-hari ini.

Tak saya kira, setelah hampir empat tahun, Homesick Alien masih berharga sebagai refleksi simbolik atas luka dan bisa politik yang dihela dengan pedih-perih oleh para pengungsi Timur Tengah ke pelbagai kawasan Eropa belakangan ini. Tentu saja, refleksi simbolik itu bersifat kebetulan. Sebab, Agus memang tak meniatkannya untuk perkara kemanusiaan mutakhir yang mengenaskan itu. Namun demikian, saya terlanjur memercayai bahwa seni lukis Agus bertopang pada ideologi seni humanistik yang menempatkan tubuh manusia sebagai titik perhatiannya.

Berkenaan dengan itu saya teringat Leonardo da Vinci yang mengatakan, “Pelukis yang baik pada dasarnya harus melukis dua hal: manusia dan ide-ide di kepala manusia.”[10]Dengan begitu, kita boleh percaya bahwa Agus termasuk di antara pelukis yang baik itu. Pameran Kisah Tubuh ini menegaskannya.

Mengusung sepuluh buah lukisan akrilik bernada eskpresionistik yang dibuat dengan teknik realis yang mumpuni sepanjang tahun 2015, sebagaimana tersurat dalam judulnya, pameran ini menjadi ruang narasi tentang tubuh manusia sebagai pokok perupaan yang mengandung penggambaran dan pernyataan seorang perupa yang memiliki aspirasi moral, kepekaan puitik, dan refleksi artistik.

Dengan itu, Agus berpartisipasi dalam menciptakan “dunia gambar” yang bukan hanya menjadi perbandingan untuk “dunia empiris” melainkan bisa menjadi “dunia baru” yang memungkinkan pemirsa ke sana untuk masuk menemu pemahaman, penikmatan, dan petualangan intelektual dan emosional.

Sampai di situ, pameran ini memperlihatkan daya cipta Agus dalam apa yang disebut Susan Sontag dengan seni reflektif (reflective art) atau “bentuk karya seni yang dihadirkan dengan cara yang empatik.”[11] Dengan cara itu, seturut Sontag, pameran ini menegaskan kesadaran bentuk lukisan Agus yang melancarkan dua hal sekaligus: memberikan kebebasan menikmati sensasi isinya dan mengundang penggunaan inteligensi.[12] Itu sebabnya semua lukisan Agus dalam pameran ini luruh di bawah tiga tema utama: yang sosial, yang politik, dan yang puitik.

Yang sosial tersua dalam lukisan Before and After(2015, akrilik di kanvas, 150 x 150 cm), Tumpat Pedat #2[13](2015, akrilik di kanvas, 180 x 180 cm), dan Unity (2015, akrilik di kanvas, 180 x 200 cm).

Yang politik terdapat dalam lukisan We Are What We Are #1 (2015, akrilik di kanvas, 150 x 250 cm), dan We Are What We Are #2 (2015, akrilik di kanvas, 150 x 200 cm).

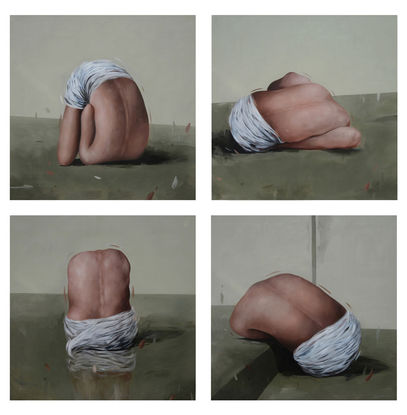

Yang puitik tergurat dalam lukisan Puisi Tubuh #1(2015, akrilik di kanvas, 120 x 120 cm, 4 panel), Puisi Tubuh #2 (2015, akrilik di kanvas, 200 x 180 cm), Scream in Silence (2015, akrilik di kanvas, 150 x 200 cm), Dancing in the Light (2015, akrilik di kanvas, 150 x 150 cm), dan Playing in the Shadow (2015, akrilik di kanvas, 200 x 180 cm).

Tentu saja, ketiga tema tersebut dapat bertukar tangkap dengan lepas dalam proses resepsi, yang memungkinkan terciptanya suatu momen estetis nan demokratis di antara berbagai kepentingan mereka yang menyambangi pameran ini, sehingga pemirsa dapat menanggungkan maknanya bersama pemirsa lainnya, yaitu sang kurator dan si pelukis.

Karena itu, izinkan saya menggarisbawahinya dengan kata-kata W.J.T. Mitchell ini: “Like people, pictures may not know what they want; they have to be helped to recollect it through a dialogue with others.”[14] Dengan begitu, pameran ini berkemungkinan menjadi sebuah aktivitas artistik yang dapat dipahami dan dihayati ketika kita sanggup mempertautkan diri bersama karya-karya seni lukis di dalamnya.[15]

Atas kemungkinan itu, pameran ini bisa dibayangkan sebagai panggung estetis di mana kecakapan artistik dan daya cipta Agus digelar. Karena itu, mengikuti pemikiran Jacques Ranciere, pameran ini—saya kira juga pameran seni rupa lainnya—mau tak mau membutuhkan kehadiran pemirsa “yang memainkan peran penafsir aktif, yang mengembangkan terjemahan mereka sendiri dalam upaya menyediakan ‘cerita’ dan menjadikannya cerita mereka sendiri.”[16]

Dengan bayangan itu, seluruh lukisan Agus yang ditaja dengan pendekatan bottom up curatorial[17]dalam pameran ini, bisa dipastikan akan memperoleh nilai sosial dan nilai komersialnya serta terakui nilai artistiknya berkat keterlibatan pemirsa teremansipasi sebagai pencerita dan penerjemah yang mengada di antara yang awam dan yang pakar. Sehubungan dengan itu, saya pikir Arthur C Danto benar ketika mengatakan, “to acquire art is to claim a certain symbolic status for oneself, beyond that of having enough money to acquire it.”[18]

Dengan pernyataan Danto tersebut, saya kira saya telah menemukan ujung kalam yang baik untuk catatan kuratorial ini.[]

CATATAN

[1] Peribahasa ini memiliki sejumlah arti, antara lain “rupawan tapi berperangai jahat” atau “orang kaya yang murah hati tapi sombong.” Saya mengutipnya dari Sarwono Pusposaputro (ed.), Kamus Peribahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), cet. ii, hlm. 210 dan 257.

[2]Lihat Julian Barnes, Sejarah dalam 10 ½ Bab, terj. Arif Bagus Prasetyo (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hlm. 168.

[3]Selengkapnya, baca Umar Kayam, “Pada Seribu Hari Wafatnya Affandi,” Kompas, 14 April 1993. Esai tersebut diterbitkan ulang dalam Umar Kayam, Dialog, peny. Mikael Johani (Jakarta: Metafor Publishing, 2005), hlm. 249-254.

[4] Lihat Agus Triyanto BR., “Tubuh Manusia sebagai Metafor,” TugasAkhir, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, Gelar Sarjana S-1 Bidang Seni Rupa Murni, 2006, hlm. 4. Skripsi tidak diterbitkan.

[5] Kalimat yang berada dalam tanda petik ini saya pinjam dari sajak “Derai-Derai Cemara” Chairil Anwar. Kita bisa mendapatkan sajak tersebut dalam Chairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang, peny. Pamusuk Eneste (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), cet. viii, hlm. 83.

[6] Ini merupakan peribahasa masyhur yang berarti “kalah menang sama saja menderita rugi.” Saya memetiknya dari Sarwono Pusposaputro (ed.), Kamus Peribahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), cet. ii, hlm. 161.

[7] Baca Joost Smiers, Art Under Pressure: Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi, penerj. Umi Haryati (Yogyakarta: Insist Press, 2009), hlm. 122.

[8]Lihat Janet Wolff, The Social Production of Art(New York: New York University Press, 1993), cet. ii, hlm. 4.

[9]Saya ambil terapkan dari Ignas Kleden, Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan: Esai-esai Sastra dan Budaya (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan Freedom Institute, 2004), hlm. 168.

[10] Pernyataan ini terdapat dalam John Garraty dan Peter Gay, The Columbia History of the World (New York: Harper & Row, 1972), hlm. 510. Dikutip Jack Weatherford untuk bukunya, Sejarah Uang, terj. Noor Cholis (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 121.

[11]Periksa Susan Sontag, Against Interpretation and Other Essays (New York: Picador, 1990), hlm. 179.

[12] Ibid.

[13]Serial pertama lukisan ini diciptakan Agus pada 2014 dengan bahan cat minyak di kanvas dan berukuran 160 x 140 cm. Agus mengusungnya dalam pameran seni lukis berjudul Sang Strukturalisyang berlangsung di Semarang Gallery, Semarang, pada 7-21 Maret 2014. Selain lukisan tersebut, Agus membawa tiga lukisan lain, yaitu A Moment Silence (2013, cat minyak di kanvas, 150 x 250 cm), The Bridge of Possibility (2013, cat minyak di kanvas, 180 x 180 cm), dan End Game (2013, cat minyak di kanvas, 150 x 150 cm).

Dalam catatan kuratorial saya untuk pameran tersebut, saya mengatakannya sebagai berikut: “Lukisan-lukisan bernada ekspresionistik Agus TBR yang dikerjakannya dengan teknik realis yang mumpuni adalah sejumlah pernyataan tentang absurditas manusia modern yang tumpat-pedat dengan tubuh-tubuhnya sendiri di antara kelimun benda-benda yang terlupakan—kalau bukan tersia-sia. Lukisan-lukisan Agus TBR kali ini segar karena keputusan stilistik yang tepat dalam menerjemahkan relasi antara manusia dan benda-benda: manusia yang juga merupakan benda-benda, tapi benda-benda yang bukan merupakan manusia.”

Pada hemat saya, pernyataan itu dapat diterapkan dengan sama baiknya untuk seluruh lukisan Agus dalam pameran tunggalnya, Kisah Tubuh, ini. Perbedaannya, ini kali Agus menempatkan tubuh manusia sebagai ruang itu sendiri dengan segala kisah yang menyertainya.

[14] Lihat W.J.T. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images (Chicago: The University of Chicago Press, 2005), hlm. 46.

[15] Kita bisa mendalami hal ini dengan Marcia Muelder Eaton, Merit, Aesthetic and Ethical (New York: Oxford University Press, 2001), terutama Bagian I, hlm. 1-54, yang membahas tentang perangkat estetis (aesthetic properties) dan pengalaman estetis (aesthetic experience). Dalam pembahasan itu, Eaton antara lain mengatakan bahwa “one cannot have aesthetic experience unless one is paying attention to an object or event.” (hlm. 4)

[16] Baca Jacques Ranciere, The Emancipated Spectator, terj. Gregory Elliot (London, New York: Verso, 2009), hlm. 22.

[17] Pendekatan bottom up curatorialadalah sebuah metode dalam praktik kurasi seni rupa guna merancang-bangun pameran, mendirikan platform pameran, menetapkan tema pameran, memilih dan menentukan karya yang akan dipamerkan berdasar kesepahaman dan kesepatan antara perupa, kurator, dan pemilik galeri. Kebalikannya adalah pendekatan top down curatorial.

[18] Arthur C Danto, “Owning Art,” dalam London Review of Books, Vol. 18, No. 5, 7 Maret 1996, hlm. 10-11.